千里游牧:抗战时期中大的“牛羊西迁”

- 经济

- 2024-11-12

- 4

- 更新:2024-11-12 12:15:11

全面抗战爆发前后,为保存民族生机,中国东部沿海机关、学校、厂矿大规模内迁。其中,位于首都南京的国立中央大学是内迁大学中损失最小、迁移最完整的高校。尤其是该校农学院饲养的牛羊猪鸡等种畜,在技术员王酉亭率领下历时近一年辗转游牧来渝,得以妥善安置,被传为一段佳话。南开大学校长张伯苓曾感叹说,中央大学的迁校是“鸡犬不留”,所指即为此事。北大陈平原教授在《抗战烽火中的中国大学》中也讲到这个故事,认为“这个故事实在太动人了,以至于日后讲述抗战中的大学内迁,很难遗漏中央大学”。

中大牛羊西迁故事的最早讲述者,是时任校长罗家伦。他在1941年辞任校长时写道:“这一段游牧的生活,经过了大约一年的时间。这些美国牛、荷兰牛、澳洲羊、英国猪、美国猪和用笼子骑在它们背上的美国鸡、北京鸭,可怜也受日寇的压迫,和沙漠中的骆驼队一样,踏上了他们几千里长征的路线,每天只能走十几里,而且走一两天要歇三五天。居然第二年的十一月中到了重庆。”因为这个故事“太动人了”,后来者往往根据需要不断演绎,以至于有些描述呈现出戏剧化乃至文学创作的色彩,离历史本相愈来愈远。本文拟通过对原始档案的梳理来重现战时中大牛羊西迁的故事,还原历史本来的面貌。

一

全面抗战爆发前,中央大学农学院设有畜牧兽医系。该系源于1921年国立东南大学农科的畜牧系,系主任为曾留学美国康奈尔大学的汪德章教授。1927年,东南大学等九校合组为国立第四中山大学,1928年5月改称国立中央大学。1929年,中大扩充兽医课程及设备,改畜牧系为畜牧兽医科,1932年改称畜牧兽医系。1935年,畜牧兽医系得美国洛氏基金会资助数万元,开展我国猪种之研究,先后聘请林世泽、徐振英二人为畜牧教授。1936年,教育部拨专款在中大增设畜牧兽医专修科,培养实用人才,由汪德章兼该科主任。1936年7月,中国畜牧兽医学会在南京成立,挂靠单位即是中大畜牧兽医系,该系创办的《畜牧兽医季刊》也被定为学会刊物。到1936年,该系已有陈之长(系主任)、汪德章、罗清生、林世泽、徐振英、吴文安等六位专任教授,人才荟萃,为中国畜牧兽医研究之重镇。

早在东南大学时期,农科即在成贤街设有农场,供教学及实习研究之用。在1926年,农场家畜有荷兰乳牛23头,种猪3种10头,种鸡5种,鸭鹅各1种。中大成立后,畜牧兽医系先后设立三牌楼院内牧场和中华门外的铁心桥牧场,京中三处牧场,每场均有所专注。成贤牧场成立最早,到1930年代集中业务于乳牛繁殖及乳业经营,规模颇大,“为首都各牛乳场之冠”。三牌楼院内牧场业务集中于猪、羊、鸡、鸭、蜂等育种饲养试验。铁心桥牧场从1936年夏开始建设,至1937年全面抗战爆发,该牧场仍在征地建设中,只有部分交付使用。铁心桥牧场专注于种猪之育种与饲养,该场“广八百亩”,各式样猪房十余座,“种猪之由美国输入者有五种,由各地采购者则有金华猪、江北猪,共数百头。”如在1936年,中大即从美国订购了盘克(Berkshire)、汉普夏(Poland-china)、约克(Yorkshire)、切斯特(Chester white)、杜洛克(Duroc-jersey)等五种种猪共20头,于1936年7月运抵铁心桥牧场。这批美国猪种的成本很高,当时“每头运抵南京,均达美金五六十元”。中大还用盘克猪与中国金华猪杂交配种,所得第一代试验种畜,结果极佳。

中大南京成贤牧场的乳牛场

战前,中大在京牧场都有大量种畜在饲养繁殖,每年将繁殖品种分让于国内农业机关及农场,“时有供不应求之感”。成贤牧场出品的牛乳和新鲜奶油,在南京也广受欢迎,其中奶油“每块四英两,售国币二角五分,合于炒菜,拌饭,浇汤,涂烧饼之用,味极鲜美。”系主任陈之长曾指出,战前南京牧场有“各类种畜及改良畜发展近千头”。但是随着1937年全面抗战爆发,中大西迁重庆办学,如何转移南京牧场近千头种畜成了一大难题。

1937年10月初,中大举校西迁,其中仪器书籍装箱由学校统运,而牧场牲畜则由农学院自行设法运川。迁移这批牲畜不仅需要交通工具,运输经费和饲养场地同样没有着落。幸运的是,中大西迁得到民生公司提供专轮优待,极大缓解了运输难题,农学院院长邹树文乃商请民生公司总经理卢作孚在运输牧场种畜上给予支持,并请卢作孚向四川省建设厅厅长何北衡沟通,希望川建设厅能在经费和场地上给予援助。何北衡在向四川省主席刘湘报告后,得到刘湘的支持。何北衡于1937年10月2日致电卢作孚,告知“中大牛猪鸡运川,已商主席,由建厅助运费五千元,主权仍在中大,试验推广与建厅合作,在渝附近供给场地”。10月4日,卢作孚将川省的积极态度函告邹树文。邹树文复函称,请四川建设厅将运费五千元就近拨交民生公司,作为农学院牲畜运川之用。中大校方也于10月7日致电何北衡,感谢川省补助中大牲畜运费,并供给场地开展合作试验推广。

各方协商妥当后,10月12日,由民生公司派民风轮至京,将中大第一批牲畜运渝。罗家伦记述道:“中大牧场中有许多国内外很好的牲畜品种,应当保留。我们最初和民生公司商量,改造了轮船的一层;将好的品种,每样选一对,成了基督教旧约中的罗哀宝筏(Noah’s Arc),随着别的东西西上。这真是实现唐人‘鸡犬图书共一船’的诗句了。”

抗战初年运送中央大学西迁的民生公司轮船“民生轮”

对于中大这批运渝的种畜种类和数量,并没有明确记录。当时南京牧场有种畜近千头,中大只能择优装船。据陈之长记载,这一船装运了“种牛二十头,种猪二十余头及各类种鸡种鸭数十只,牧场职工及家属也同船护送”。民风轮抵渝后,中大重庆办事处在1937年10月25日在致重庆市抗战后援会的公函中称,“牛猪鸡等120件,现由南京运渝,此间报关手续亦已经办理完毕”。公函中涉及牛、猪、鸡三类种畜,在数字上和陈之长的说法也基本一致。其中鸡种数量,在南京装船时有十箱之多,上船时损坏一件,故合并成为九箱。但抵渝时“鸡头数目并未缺少,仍与原数字无异”。牛、猪等大牲畜姑且不论,即使是容易生病的鸡种,也没有死亡病例。可见牲畜在此次轮运中基本没有损耗。

除去这批轮运抵渝的“幸运儿”,另有更多的种畜无法迁移。对比南京牧场牲畜数量,首批运渝的牲畜仅占八分之一左右。以猪种为例,当时铁心桥牧场采购及培养的猪种有数百头之多,这次不过运出20多头。由于运力限制,绝大多数牲畜根本无力运至后方。

二

为处理迁渝后南京事务,中大于10月2日设立留京办事处,任命刘毅人为办事处主任。此前,中大在南京城南中华门外石子岗建设新校区,刘毅人为建筑委员会城外办事处副主任。全面抗战爆发后,新校区建设停工,但诸事亟待善后,刘被任命为留京办事处主任,负责京内校务接洽和校产保管,其中无法迁移的大批牲畜也是校产的重要部分。

中大迁渝后,农学院开始紧缩在京各场业务,削减开支。10月11日,农学院将京内三处牧场统一交由王酉亭主管,每月经费1800元。“各场除原址酌留牲畜外,余均酌量集中铁心桥牧场,由王酉亭主管,以省开支”。这样,各场牲畜得以集中于铁心桥牧场。

王酉亭,1903年生,江苏涟水人,早年毕业于江苏省立第三农校及南通农科。1924年,王酉亭来到东南大学畜牧系任助理员,后担任成贤牧场技术员。1929年,王酉亭离开中大,先后担任广西建设厅农务局马厂牧场技术员,江苏省睢宁、涟水等县建设局长、科长等职。1935年秋,中大得洛氏基金资助改良猪种,邹树文于1936年2月邀请王酉亭回校,专门“负责场地之开辟,猪舍之建筑、管理场务”等工作。王酉亭的工作地点在侧重养猪业务的铁心桥牧场,他的薪水也由洛氏基金开支,最初月薪80元,第二年增至90元。在各牧场技术员中,王酉亭的月薪是最高的。当1937年10月农学院将各场牲畜集中至铁心桥牧场时,王酉亭对该场业务最熟悉,由他来主管此事也最合理。

但是将牲畜聚集在铁心桥牧场并非长久之计。随着南京情势日益紧迫,留京办事处开始考虑将牲畜送往他地饲养。11月18日,刘毅人召集留京职员会议,他提出,“目下各场所应各自打算如何保存公物,譬如各牧场牛猪,虽无法运走,可否由旱道分送离京较远地方,如徽州等处”。这一考虑得到了中大校方的认可。11月27日,罗家伦致函刘毅人,请他将校产尽量保全,“凡可装箱迁运者,尽量装运;农场牲畜,亦请设法暂送比较安全地带,以尽人事”,并请他全权处置校产及农场事宜。显然,罗家伦并未计划将牧场牲畜装箱迁运,不过是根据战况尽量避敌保存,留京办事处最初的想法是皖南徽州等地。11月29日,远在重庆的中大校务会议,专门讨论了“东战场战事日亟本校留京校产及人员应如何处置案”。会议议决,“留京牲畜之不能运出者,应沿京宣铁道线赶至安全地带寄存民间,审度时事,便宜处置”。也正是上述思路的体现。

11月下旬的南京形势已非常紧张。刘毅人在11月28日报告称,“铁心桥一带警察,一星期前撤去,银行全部于昨晚六时移往汉口。水陆乘客,往往守候数日或一星期始能成行”。同日,王酉亭写信给邹树文,希望学校为牧场拨款“预储三个月”经费,以备不时之需。对此,邹树文认为不能办到。他在向罗家伦报告后,罗允许额外一次性拨款二千元,该款由王酉亭便宜处置,将牲畜转移至安全地带。邹树文在给王酉亭的回信中写道,“兄俟收到经费后,即刻作最当之处理,事情瞬息万变,此间无法遥断”。但由于宁渝间通讯的阻隔,两地的函电来往往往要滞后数日,邹树文的回信在王酉亭离宁前未能到达王手中。

12月2日,罗家伦致电刘毅人,“贵重物品及牲畜能运出最好,否则尽可能设法保全。二千元交王酉亭,任其择地保养牲畜,一切准兄便宜处置”。12月5日,刘毅人将电文面告王酉亭,王至此承担起“择地保养牲畜”的重任。同日,刘、王二人计议,对于铁心桥牧场的牲畜,“拟尽量先送江浦,再以游牧办法,经合肥到六安、霍山一带山内”。由于战事发展迅速,他们放弃了此前迁至徽州的想法,计划将牲畜转运到更远的皖西大别山区。当时,铁心桥牧场有猪种124头,王酉亭随后将半数猪种送慈湖奚东曙庄房寄养,半数移存大胜关农场。他选择了最优之种猪28头,与其他牲畜悉数运由下关渡江,将牧场牲畜一部分迁移到江北的江浦农场。

1937年12月初,中大农场职员大半离京,城外畜牧场及办事处均驻兵。留京办事处12月6日报告称,江浦农场也仅有姚开元、周文焕、俞启葆、吴董成、薄元嘉、王酉亭、成震、周祚常等数人留守。12月9日,刘毅人也从城内退至江浦。由于汇兑困难,重庆汇款迟迟未能收悉,刘毅人乃托奚东曙先后向上海银行、首都饭店、中国旅行社三处凑集五六千元,除去薪金和各场开支外,还发给王酉亭牲畜运费费800元。当时,王酉亭管理牧场结存经费800元,加上这笔牲畜运费,他此时手中有了1600元。

三

王酉亭应该是12月9日从刘毅人手中领取到牲畜运费后,才开始向安徽境移动。当时同在江浦农场的还有俞启葆、吴董成、姚开元、周文焕、薄元嘉等五人,他们自愿将薪金作为运送种子旅费,将农学院多年搜集的良种亲送到渝。俞启葆等人于11日离浦北上,12日晚抵达徐州,17日经陇海线到达郑州。“沿途餐风饮露,辛苦备尝。现拟即日转汉,乘轮西上。”在危城之下,他人逃命之不暇,俞启葆、王酉亭等人表现出的服务精神的担当意识,是值得敬佩的。

王酉亭离京时,携带的牲畜有猪28头,牛34头,羊44头,鸡132只,共计238头。这比该年10月首批运渝的牲畜数量要多出一倍。为节约费用,他遣散了36名牧夫,仅留下了10名牧夫和数名练习生随行。

按照计划,王酉亭准备将牲畜迁移至皖西六安、霍山一带。他出发后,一路西行。除去天气的影响和战事的威胁,还需饲养种畜,照顾牲畜繁殖,在各地购置牧草。这支队伍走得很慢,罗家伦说他们“每天只能走十几里,而且走一两天要歇三五天”。这应该是符合事实的。

王酉亭“深恐经费来源中断”,他将每月支出尽量控制在600元内,但很快他所领1600元便告用罄,这还不包括积欠牧夫工资和练习生津贴每月近百元,以及向各地借用草料费用数十元。1938年3月,王酉亭来到合肥附近,因旅费用罄,他致电重庆求援。但因战事影响,无法汇兑。当时安徽省政府已迁至六安,中大乃于3月15日致电位于六安的安徽教育厅,请该厅在应汇中大皖省学生贷金内拨伍佰元给王酉亭救急。中大在电文中称,王酉亭系“带领乳牛种猪等来川,旅费告罄”。这是中大第一次明确该批种畜游牧的目的地是入川,而不再是“择地保养”。随着王酉亭带领牛羊游牧至皖,中大也重燃将该批种畜运渝的希望。3月20日,安徽教育厅复电中大称,“王技士旅费可由本厅垫发,希转知王君来领”。

但王酉亭没有收到学校的回复,以致“分文尚未领得,一切用度均系拖欠挪垫”。这很可能是函电往返太费时日造成的。从王酉亭给中大发电,到中大与皖教育厅协商妥当后给王酉亭复电,前后时间应近半月。王酉亭是等不及了。他先将猪鸡羊寄存合肥东的黄山油坊,然后将乳牛寄存舒城县桃溪镇。在安顿好这批牲畜后,他独自前往重庆,于4月10日见到了邹树文,“商酌处理牧场牲畜办法”。经二人协商,将此前批准未拨的余款1200元,用于清理积欠并作为运费,由王酉亭协同农学院职员姜培科,前往合肥将牲畜转移至武穴,再由学校出资自武穴轮运来渝。为解决轮运所需巨款,邹树文再次向四川省建设厅求助。很快,他得到成都回复,“川省对于猪牛两宗到汉后运费,可再补助”,这也坚定了他将牲畜轮运来渝的信心。

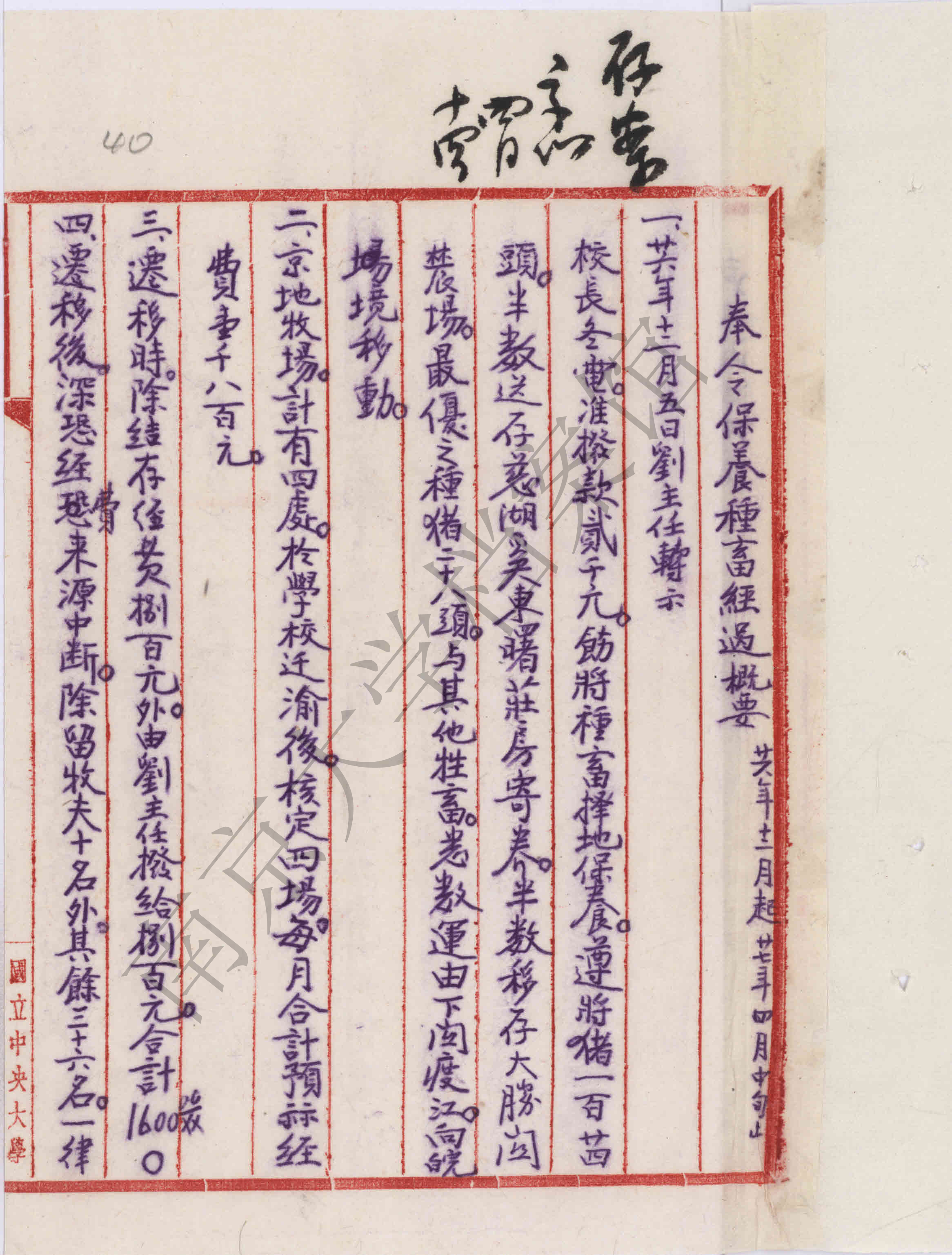

同时,邹树文引荐王酉亭于14日面谒校长罗家伦,王酉亭于12日专门撰写了《奉令保养种畜经过概要》递交罗家伦审阅,详陈牲畜迁移经过情形。王在报告中再次提到“就地保养”和“起运来渝”的选择。他说,将牲畜就地保养,每月需经费600元;而起运来渝,“非巨款不办”。王酉亭认为,长期来看,迁渝经济上更合算。他说,这批牲畜中“以乳牛最为珍贵,种纯年幼,本年九月以后,可产小牛十八九头,日可产乳500磅。运来渝地,固属巨款,然于运到渝地五个月内,当能将运费全数收回”。这一计划也得到罗家伦的认可。

王酉亭撰写的《奉令保养种畜经过概要》

从合肥至武穴,走陆路有九百余里,途经皖、鄂八座县城,中大于4月25日函请沿途各县:“到达贵处时,务乞代借房屋以便暂住,并饬属保护,以策安全。”随后,王、姜二人携公文东下。

二人返回合肥时,应该已到1938年5月初。日军的快速推进打乱了原本的计划。4月下旬,日军即从芜湖出发,攻占和县、含山、巢县,矛头直指合肥,5月14日攻入合肥。合肥至武穴沿途县城相继陷落,6月8日舒城陷落,12日日军占领怀宁,13日占领桐城,17日占领潜山。王、姜二人不得不改变路线,赶在战火来临前,押送牲畜西行。直到1938年8月中旬,王酉亭才率领牲畜“步行到汉”。他报告称,运抵汉口的牲畜共159只,包括乳牛29头、羊52头、猪18头、鸡60羽。与12月9日离宁时相比,损失牲畜约有三分之一。

四

来到武汉后,王酉亭写信给汪德章和邹树文,请示如何处置。王酉亭希望能由武汉直接轮运至渝。他抵汉后进行了初步调查,由富记包运这批牲畜运费计需12500元。他写信给邹树文说,“往湘西或往贵阳,路远时多,只有支出,毫无收入”,不如直接运渝。至于运费一层,邹树文已得川省建设厅允诺补助运费数千元,同时畜牧兽医系尚有战前洛氏基金余款一万两千余元。邹树文乃于1938年8月22日向罗家伦提出,利用这笔余款补助运费,由校方“拨款令运,较为合算”。他的建议得到了罗家伦的准许。

在经费有着落后,9月8日,中大校务会议讨论了“畜牧系技士王酉亭押运牛猪羊鸡等家畜业抵汉口应运往何处案”。会议议决:“应予分别电知邹院长及王技士酉亭,即行起运来川。”10日,罗家伦致电停留在汉口民生路金城饭店等待指令的王酉亭,“抵汉家畜盼即设法起运来川”。此时的王酉亭在武汉已经等候了近一个月。

从后来的发展看,这批牲畜最终并没有在汉口上船起运来川,其中原因虽各方都未提及,但可能仍与战事有关。武汉会战爆发后,日军于1938年8月下旬发出向武汉大规模进攻命令。因武汉吃紧,王酉亭未能在武汉登船,不得不继续西行,这批牲畜是在宜昌登船,最终于1938年11月中旬运抵重庆。12月8日,中大曾致函宜昌船舶管理所和宜昌民生公司,函中提及:“本校在宜牛羊家畜,前承贵所长(公司)特别帮助,得以运抵重庆,至深感谢。”显然,这批牲畜在宜昌登船之际,也是费了一番周折。抗战时期的“宜昌大撤退”,也被称为是东方的敦刻尔克。中大牛羊西迁的最后一程,也成为宜昌大撤退的一部分。但是关于这段经历,因缺乏资料暂时难以还原。

罗家伦在回忆牛羊抵渝的场景时说:“第二年(1938年)的深秋,我由沙坪坝进城,已经黄昏了。司机告诉我,前面来了一群牛,像是中央大学的,因为他认识赶牛的人。我急忙叫他停车,一看果然是的。这些牲口经长途跋涉,已经是风尘仆仆了。赶牛的王酉亭先生和三个技工,更是须发蓬松,好像苏武塞外归来一般。我的感情震动得不可言状,看见了这些南京赶来的牛羊,真像是久别的故人一样,我几乎要向前去和它们拥抱。”当时在中大历史系读书的曾祥和,在回忆中也记录了这一场景,她说:“某天我和同学刚吃过饭,走在路上,听见同学们喊‘牛来了!牛来了!’有人问:‘什么牛来了啊?’这一问才晓得真是很温馨的故事。”

从1937年12月9日从江浦农场出发,到1938年11月中旬抵达重庆,王酉亭率领的这次“动物长征”前后历时11月有余,经江苏、安徽、湖北三省,辗转数千里。尤其是从南京至合肥,从合肥至汉口再到宜昌这段路程,历时10个多月,系步行游牧而来,一路风餐露宿,不仅要躲避战火,还需照顾牲畜,可谓艰辛困苦。王酉亭在如此艰苦情况下保护校产,将学校原本“放弃”的牲畜最终带回校园,他这种艰苦卓绝的精神深深感动了中大师生。罗家伦说王酉亭月薪只有80元,实际上在1938年,他的月薪是100元。但在1939年,他的月薪陡增为160元。这次超乎寻常的增薪,应该是对他率领牲畜千里游牧的褒奖。

西迁后的牲畜也得到了很好安置,并滋长繁育。畜牧兽医系迁川后分两地办学,一小部留在重庆,在沙坪坝南开中学对面,租用巴县中学校地十余亩辟为乳牛场,由南京运来之乳牛全部在此繁殖,基本做到自给自足。抗战结束时,该场有大小乳牛四十余头,所产牛乳廉价供给校内,成为战时中大教职工的一项重要福利。畜牧兽医系主体则迁往成都,与四川家畜保育所合办牧场,“所有世界有名纯种猪七种,纯种鸡四种及美利奴绵羊,均妥置成都”,进行饲养与繁殖。成都牧场极盛之时,有种猪三百余头,鸡种一千余尾,较之战前南京时期,其规模可谓有过之无不及,“实为内地种畜收罗最富之牧场”。1946年中大复员回京,没有将这批种畜带回南京,这批牛羊都留在当地,继续造福四川社会。

战时中大的牛羊西迁,学校的处置方案有从“择地保养”到“转运入川”的转变。中大对这批种畜非常珍惜,不过迫于运力只能择优轮运来渝,其余大部分种畜冀望由牧场职员自行转移避敌,择地保养。但随着战事快速推移,择地保养无法实施,王酉亭实际上是被战火驱赶着从南京至合肥再至武汉。但王酉亭数月的西行游牧,时间和空间上的缓冲也使得中大获得喘息,重燃将这批牲畜“转运入川”的决心。

中大的牛羊西迁也呈现了战时信息传递的偶然性。无论是在南京还是在皖鄂两省游牧之时,王酉亭始终与校方保持联络,并接受学校指令和经费资助,甚至王酉亭还亲赴重庆向邹树文、罗家伦报告种畜游牧详情。但同时,战事的通讯有着很长的延迟,双方函电往往无法及时送达,沟通不畅,决策滞后,相应调整和变动也增添了历史偶然性。

对于王酉亭而言,牛羊西迁无疑是一次艰辛的经历,但同时也是他人生的“高光时刻”。抵渝后的王酉亭受到中大师生英雄般的称颂,校方在薪酬待遇上也给予他相应的褒奖。但是,他的高光时刻也是他人生的一次转折点。来到重庆后,王酉亭没有在牧场管理员的位置上继续干下去,他应该是主动申请调任总务处事务组担任事务员,直到新中国成立。并不清楚他为何在经历这次生死磨难后改换岗位,也许是曾经倾注了太多的关注,有了“除却巫山不是云”的心境吧。

最后,我们要感谢中大校长罗家伦。通过留京办事处、邹树文以及王酉亭的报告,罗家伦实际上是对整个牛羊西迁历程最了解的人之一。但他却是用文学的语言,向战时中国讲述了这个故事。罗家伦诗云:“更喜牛羊明顺逆,也甘游牧到渝州”,在抗战救亡的背景下,他的讲述中饱含着满满的情感和家国情怀。正是通过罗的讲述,这个故事显得更为动人,也流传得更广更久。