康子兴读《资本主义的文化》|古老的现代,独特的英格兰

- 美食

- 2024-11-12

- 4

- 更新:2024-11-12 12:09:08

《资本主义的文化》,[英]艾伦·麦克法兰著,康子兴、周小薇、马猛猛译,商务印书馆,2024年8月出版,360页,116.00元

然而,正如历史上所发生的那样,无敌舰队被打败了,查理一世被砍了头,通过一系列奇妙的连续变化,英格兰仍然是一片颇为独特的地域。它之所以变成一种改变世界的革命性力量,不是因为它经历了一场革命,恰恰是因为它没有经历革命。(225页)

2011年3至4月,应清华大学国学院邀请,艾伦·麦克法兰以“现代世界的诞生”为题,在清华发表了一系列讲座。一年后,他将讲义扩展成书,并为此书撰写了前言《致中国读者》。他声称,“这本书是专为中国读者而写”([英]艾伦·麦克法兰:《现代世界的诞生》,管可秾、刘北成译,上海人民出版社,2013年,第6页)。尽管如此,在这本书中,他仍在努力阐述一个他曾经反复申明的“老问题”:现代社会并非发端于经典社会理论家所谓的“革命”;通过回溯英格兰古老的社会结构与习俗,我们可以解开“现代世界之谜”。因为“我们全都降生在一个英格兰制造的世界;而我们的曾孙将在其中长大成人并进入耄耋之年的未来世界也仍将充满英格兰性,犹如希腊化世界充满希腊性”(同前,357页)。

麦克法兰著《现代世界的诞生》

在麦克法兰笔下,英格兰仿佛现代世界的诺亚方舟。它从远古带来“现代”的火种,通过商船与帝国传播到全世界。“曾经有一度,全世界海量发明中的大多数都是以一个小小岛国为漏斗而流传下来的,然后又通过它的帝国,尤其通过北美,传播到了全球各地。”(同前)这段话描述了英格兰在古今文明传承与商品流通中的枢纽作用。但是,英国不只是现代技术与商品的中转站,更是现代社会理念与制度,以及现代生活方式的传播者。“英格兰(以及后来的苏格兰、威尔士和北爱尔兰)成为了‘现代社会’的主要源头。这件事情的发生,既是通过十九世纪大英帝国的强大影响,也是由于一个新文明的诞生,这个新文明最初通过照搬英格兰方式而形成了自己的大部分性格,以后又扩大了影响——它就是美国。”([英]艾伦·麦克法兰:《英国个人主义的起源》,管可秾译,商务印书馆,2018年,第1页)自然,这一制度传播过程也是一段帝国征服与扩张的历史,它伴随着野蛮入侵与暴力冲突。英帝国用它强大的力量重新塑造了世界。时至今日,它仍被看作“一个灵验的指南,可以为那些渴望也能够工业化的第三世界国家导向”(同前,13页)。对于许多期待效仿英国,实现“现代化”的民族与国家来说,它的制度与习俗仿佛蕴含了“现代”的奥秘。对这些国家来说,“现代”是一个有待实现的未来。但在英国,“现代”却是一个古老的传统。

在麦克法兰讲述的故事里,“现代”意味着一种特定的社会结构与性格,它不关乎时间。或言之,麦克法兰特意剥离“现代”的时间内涵,因为他要纠正一些被广泛接受的观点,重讲现代起源的故事。

英格兰与现代

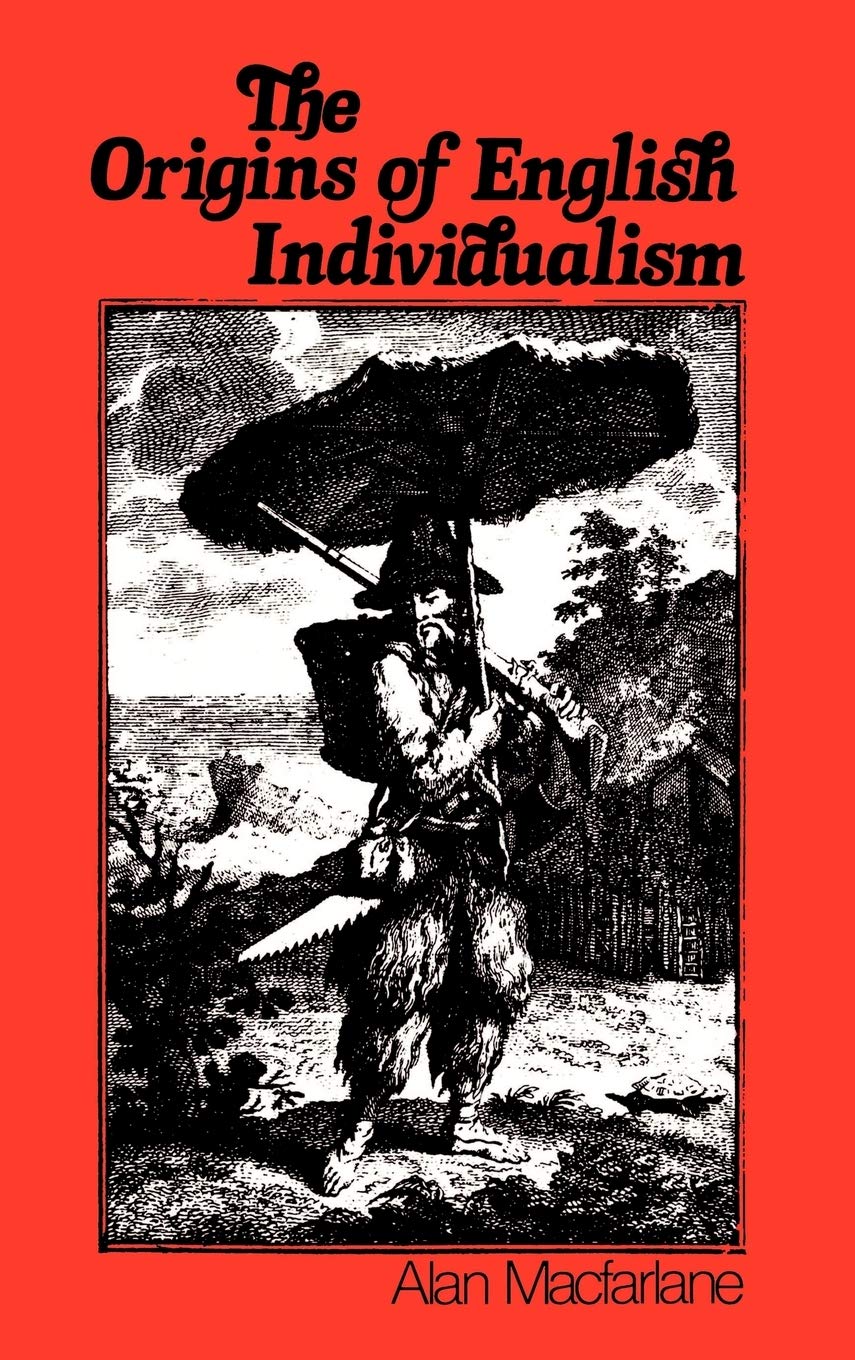

《英国个人主义的起源》首版于1988年,它的封面是一幅版画:鲁宾逊穿着用兽皮做成的衣服,背着一个用藤条编成的背篓,腰间别着大刀,左肩扛着步枪,右手举着兽皮大伞,孤独地在荒岛上巡行。

在这本书的扉页,麦克法兰也引用了两段关于鲁宾逊的论述。一段源自卡尔·马克思的《资本论》,它是这样说的:

既然政治经济学喜欢鲁宾逊的故事,那么就先来看看孤岛上的鲁宾逊吧。不管他生来怎样俭朴,他终究要满足各种需要,因而要从事各种有用的劳动,如做工具、制家具、养羊驼、捕鱼、打猎等等。……需要本身迫使他精确地分配自己执行各种职能的时间。在他的全部活动中,这种或那种职能所占的比重的大小,取决于他为取得预期效果所要克服的困难的大小。经验告诉他这些,而我们这位从破船上抢救出表、账簿、墨水和笔的鲁宾逊,马上就作为一个道地的英国人开始记起账来。……现在,让我们离开鲁宾逊的明朗的孤岛,转到欧洲昏暗的中世纪去吧。(同前,第3页)

另一段则源自欧内斯特·盖尔纳的《思想与变革》,他说:

两择办法之中的另一种——即个人收缩成一种坚硬的终极内核,它为一切事物提供存在基础,至少提供试金石——值得讨论。称之为鲁宾逊传统或许恰如其分。马克思已经注意到鲁宾逊是经济学家宠爱的角色,然而鲁宾逊在哲学家的心底更受珍视,只是他们不常指名道姓地说起他而已。至于鲁宾逊神话与一个个人主义时代吻合得多么贴切,那简直是无需赘言的了。(同前)

这两段引文当然具有内在联系。盖尔纳不仅引用马克思关于鲁宾逊的评论,强调鲁宾逊故事与政治经济学之间的关联,而且更进一步,认为鲁宾逊故事蕴含了哲学上的个人主义原理,从而成为理解现代社会的基础神话。不过,我们还是应该追问麦克法兰自己的意图:鲁宾逊与《英国个人主义的起源》有何内在关联?麦克法兰无疑偏爱鲁宾逊的故事,但他似乎认为,马克思与盖尔纳都没有完整地揭示这个故事的含义。因此,他将两段引文并置,构成一幅思想拼图,为读者呈现他致力于讨论的问题。政治经济学当然是现代学问,也是个人主义的思想体系。盖尔纳说得很清楚,“鲁宾逊漂流记”是个人主义时代的神话。他仿佛暗示,鲁宾逊宣告了个人主义时代的来临,个人主义则成为现代社会的基础原则。当盖尔纳把个人主义称为“鲁宾逊传统”时,他便在很大程度上把“鲁宾逊”抽象化了:他不再属于某个具体的国家,他成为了现代社会的符号与象征,变成了“神话”。马克思则将之放回到历史当中。马克思注意到,孤岛余生的鲁宾逊虽然脱离了社会,但他并不是一个抽象的个人,他有自己的历史和经验。他的俭朴与劳作,他对时间与生活的安排都是道地的英国人做派。政治经济学家钟爱鲁宾逊的故事,马克思则强调这个故事以及政治经济学的英国色彩。如果政治经济学意味着一种个人主义的社会秩序,那么,这种学问并非凭空而来,而是植根于习俗与社会的土壤。政治经济学的家乡就是鲁宾逊的故乡。马克思要告诉读者,思想是社会的反映,政治经济学则反映了英国的社会结构与习俗。所以,通过这两段引文,麦克法兰向读者暗示:英国是个人主义的家乡,也是现代社会的“母国”(motherland)。

封面上的木刻版画更清晰地展现了这一点。鲁宾逊是一个现代人,无论他的穿着与生产方式多么简陋原始。他是一个英国人,他把英国的文明与习俗随身携带,他努力在荒岛重建英国人的生活。他还是一个殖民者,他视荒岛为自己的王国,用劳动培育文明,为“臣民”立法,打造一个英国式的社会。所以,当他如国王一般在荒岛巡行时,他就把英国的习俗,把一个现代社会带到了这块化外之地。

《英国个人主义的起源》英文版封面

在这幅版画中,鲁宾逊俨然一幅战士与开拓者的模样。海岛既是他的战场,也是他的田野和牧场。他通过战斗和劳动,建设、守护、经营着自己的海岛王国。无论有意与否,这幅封面版画都显露出麦克法兰的影子。在《英国个人主义的起源》中,他也像鲁宾逊一样战斗与劳作。他仿佛社会史学领域的战士与开拓者,扛起史料之枪,佩戴思辨之刀,与前辈巨擘展开战斗,铺设新的解释路径,开辟出自己的学术领地。

英国是现代文明的传播者,社会史学家们对此并无争议。只不过,对于一种主流的雄踞思想高地的历史观点而言,“现代”一词既有文化上的意义,也有时间上的意义。这种观点认为,由于某些革命性的事件与变化,“现代”降生于历史上的某个时刻。自此以后,世界就开启了所谓的现代化进程。当然,英国率先经历了这一大转型,是现代化进程的先行者。 依据这样一种历史叙述,现代化进程拥有一个共同的框架:无论是英国还是步其后尘世界各国(乃至有待实现工业化的第三世界国家),它们都经历了(或将要经历)从农民社会向城市—工业社会的巨变。在《资本主义的文化》中,麦克法兰颇为简练地描述了这一历史范式:

约1450年以前,英格兰还是一个“传统的”“农民的”“封建的”社会。之后,大概在十六到十八世纪,英格兰发生了一系列革命性的、彼此关联的变革。这些变革同时改变了法律、政治、宗教、文化、经济、人口统计与社会体系。通过变革,英格兰逐渐告别了“传统的”“农民的”“封建的”社会。大约在1800年之后,一个“现代”“个人主义”“资本主义”的英国得以完全确立。借用托尼(R. H. Tawney)的比喻,“分水岭”为十六世纪。从那时起,变革之河开始流往另一个方向。与欧洲其他大部分地方相比,这一主要转型的起始与完成都要领先数个世纪,它也为一种新的工业与城市文明提供了基础。换一个比喻,英格兰先于它的竞争者数个梯级(荷兰除外),它因此最先抵达“现代世界”。它们大体上从同一位置出发,但不知何故,英格兰压倒竞争者,赢得了比赛。(第viii页)

在《英国个人主义的起源》中,麦克法兰将此历史观点溯源至十九世纪中叶,并且认为:麦考莱、马克思和韦伯是最具代表性的三位思想家,他们“无与伦比地奠定了理论框架”,他们塑造的理论传统也一直影响至今(《英国个人主义的起源》,49页)。麦考莱的史著体现了典型的辉格史观。在他的笔下,在1685至1848年这一百多年间里,斗转星移,天翻地覆,英格兰从贫穷无知的蛮邦蜕变成“最伟大最文明的民族”(同前)。马克思则认为,在十五世纪最后三十年及十六世纪,英格兰发生了一场“保有权革命”,封建的以家庭为单位的土地所有权走向瓦解,现代私人财产权发展起来。英格兰也率先走上“其他国家将要效仿的一条经济道路”,从封建主义社会变革为全然不同的资本主义社会(同前,52-58页)。韦伯将积累的、货币化的经济和资本主义伦理摆放在“农民勉强糊口的生存状态”的尖锐对立面。韦伯发现,资本主义精神取代传统经济伦理的转折点是十六世纪。在着力阐述经济伦理之革新时,韦伯也确立了两种社会经济体系之分歧:一个体系贯穿于十五世纪以前的一切大型农业文明,另一个独特的体系于十五世纪末出现在西北欧一角,并逐渐发展为工业化的进程(同前,64页)。由于岛国的地理位置、政治法律传统,以及宗教因素,英格兰从十五世纪开始显得特殊起来,并在十六世纪成为“资本主义的故乡”,最先完成从“农民”社会向“资本主义”社会的转变(同前,61-68页)。

马克思与韦伯都持有一种“革命”的社会史观。只不过,马克思强调生产方式的革命性发展对社会关系的塑造,而韦伯更看重精神文化因素(或“重大的宗教变革”)对经济秩序与社会结构的影响。尽管麦考莱坚定地认为,历史是渐次进步的;但是,在他的笔下,经历漫长历史演化的英格兰也变得焕然一新,呈现出一种革命性的效果。所以,我们完全可以将麦考莱对英格兰前工业社会的描绘揉进马克思与韦伯的理论框架。实际上,二十世纪和当代的许多社会史学家都继承了他们的理论框架,形成一个影响深远的理论传统。这一传统也都认为:英格兰的社会变迁是最经典的现代化案例,而且,十五世纪以前的英格兰也是一个典型的农民社会。

麦克法兰自陈,他一度接受了这一史观。但是,在研究都铎和斯图亚特时代英格兰的巫术问题时,他发现了英格兰与欧陆在巫术信仰上的根本差异,开始心生疑惑。后来,当他在撰写硕士论文时,又进一步确证了中世纪英格兰在两性和婚姻关系方面的独特性。与此同时,他又接触了一批十七世纪的日记,以及十四至十八世纪英格兰两个教区的幸存史料。随着研究的深入,一幅独特的中世纪英格兰图景在其心中浮现。这幅社会风情画与所谓的农民社会大相径庭,无处不在彰显着“现代”的情思、风尚,乃至制度特征。这些思考在其“脑海中产生了爆炸性影响”,促使他向革命史观和社会理论大师们发起挑战,并在1977年完成《英国个人主义的起源》。

麦克法兰著《英国个人主义的起源》

英格兰与农民社会

在《英国个人主义的起源》里,他首先廓清了农民社会的概念,为后续论辩树立一个明确的靶子。第一章开宗明义,题为“农民社会的性质”,道出他致力于探究的主题:在工业革命之前,英国是否为一个“农民社会”?这个问题是全书的枢轴。麦克法兰也有意以此为立足点,进一步深究其他四个相互关联的中心问题:工业革命为什么在英格兰发轫?英格兰从什么时候开始变得不同于欧洲其余地区?这种差异主要存在于那些方面?以及,英格兰变革史在多大程度上是一种有用的类推手段,可以用来推论当代的第三世界各社会?实际上,这些问题又可以归结为一个总问题:我们如何理解英国乃至世界的现代化进程?后来,在《现代世界的诞生》这部著作中,他就把这一核心关切凝练为书名。

那么,什么是农民社会呢?麦克法兰与沙宁、索纳、萨林斯等历史学家与人类学家展开了广泛的理论对话,在其研究基础上提炼出农民社会作为分析性概念的核心特征。麦克法兰强调,为了彰显农民社会与资本主义社会之间的对立,我们有必要把握它们之间的结构性差异。亦即,我们若能发现两者在社会-经济构成单位上的差异,我们也就把握了它们之间的关键分歧。因此,只要对照“资本主义”经济,这种农民体系的性质,便能一目了然:在“资本主义”经济中,生产的基本单位是雇用着个人的公司或“企业”,财产权(包括土地所有权)也属于个人;而在农民社会中,“家户”则是生产、消费、财产持有、社会化、社交、道德支持和经济互动的基本单位(同前,24页)。

一言以蔽之,资本主义社会是个人主义社会,而农民社会则是以“家户”为基础单元的社会。社会结构差异决定了这两种社会类型具有诸多截然不同的指征。首先,对传统的农民阶层来说,土地所有权归属于家庭而非个人,土地关系到家族延续,乃至门楣声望之绵延。某一代人仅仅是一块祖传地产的暂时管理者,这块地产必须尽可能原封不动地传给后代。在农民社会中,人地关系十分密切,人们普遍具有深厚的恋地情结和土地留名渴望。于是,在农民社会中,土地交易罕见,土地市场欠缺。因为个人缺乏排他地拥有生产资源的资格,遗产继承也了无痕迹,书面遗嘱也毫无必要。此外,在农民社会中,由于家户的基础性地位,一系列其他社会指征也随之衍生出来:家长拥有较大权威;婚姻多以生育为目的,而非以浪漫爱情为基础;婚姻关系到家族绵延,基本上由亲属包办,在社会中也具有普遍性,人们也多在较早的年岁结婚,独身则受到歧视;此外,人口的地理流动性与社会流动性都维持在较低的水平……

然而,乔斯林牧师的日记,以及厄尔斯柯恩、科比朗斯代尔两个教区的档案资料都呈现出一个别样的英格兰。乔斯林虽然生活在乡村,但其眼界与精神生活与农民迥异。他是艾塞克斯郡一个农业经营者的儿子,却年少有大志,在十二岁时就发愿潜心读史、征服王国,既要探求宇宙奥妙,也欲兴建千万广厦、泽被世人(31页)。乔斯林的家世展现了高度的社会流动性与地理流动性,他的子女也大都远走他乡,自谋生计(《英国个人主义的起源》,85页)。不仅如此,他还多次威胁儿子,要剥夺其继承权。这意味着他具有完全的支配家产的权力。亦即,在英国,土地所有权和财产权归个人持有。不仅如此,他的经济行为表现出高度的理性和市场导向;他的婚姻以及子女的婚姻都不由亲属包办,而以个人选择为基础。麦克法兰告诉我们,在阅读乔斯林的日记时,他产生了一种熟悉而亲切的感觉,仿佛面对着一个生活在现代的邻人。乔斯林的日记能够与教区档案相互印证,展现出十六至十七世纪英国乡村生活中浓厚的资本主义色彩。通过对档案资料的梳理,麦克法兰揭示出,英格兰在许多关键指征上与典型的农民社会背道而驰。首先,英格兰的土地保有权由个人持有,甚至妇女也享有完全的、排他性的土地和财产所有权。英格兰拥有非常活跃的土地市场。遗嘱继承也十分常见。其次,教区户籍变动频繁,人口具有很高的地理流动性和社会流动性。并且,生产的基本单位是企业式的庄园,而非家户;生产的目的也不是家庭的自给自足,多有很强的市场取向。不仅如此,在两性与婚姻关系中,浪漫的爱情发挥着主导性的作用,晚婚和独身在英国也颇为常见,并不会受到人们歧视。这一切都表明,从十四世纪到工业革命,英国社会保持着高度的连续性:它一直是一个个人主义社会(或资本主义社会),而非农民社会。

随后,麦克法兰展现多样笔法,将英格兰个人主义的源头一直追溯到十三世纪。厄尔斯科恩与科比朗斯代尔两教区的档案资料为麦克法兰提供了充足的炮火,让他可以大胆质疑传统定论。不过,两教区的历史材料只能呈现十四到十八世纪的历史情形,揭示英格兰自十四世纪以来在社会结构上的连续性,还不能完全动摇革命史观。霍曼斯等权威学者就假设:黑死病带来了英格兰社会结构的巨变;黑死病之前的英格兰是一个经典的“农民”社会(同前,135页)。因为相对缺少原始历史证据,在讨论1200至1349年英格兰的财产所有权问题和经济社会境况时,他明显调整了策略。一方面,他与霍曼斯等人正面交锋,分析其论证的缺陷与矛盾。另一方面,他利用了更多思想史资料(例如中世纪涉及养老问题的诗篇,同前,189页),援引梅特兰的权威论述,以展现英格兰人在十三世纪时的财产权状况与家庭结构。在第七章,他则借用孟德斯鸠、福蒂斯鸠、托克维尔、亨利·梅因等经典思想家的眼光,对英格兰做一番历史透视,比较英格兰与法国等欧陆国家的差异,凸显其独特性。在这番多维且谨慎的考察辨析后,麦克法兰得出结论:英格兰法早在十三世纪就已经演变成一套个人权利体系和一种个人所有制了(同前,245页)。

麦克法兰着力证明:英格兰的社会结构保持了罕见的稳定性与连续性,自十三世纪以来,它就是一个个人主义社会。所以,在英国,资本主义既不是生产力革命的结果,亦非宗教革命的产物,而是一种延续至今的古老习俗。英国的现代性非但不是工业革命的结果,恰恰相反,正是英国的古老习俗孕育了工业革命。在英格兰,古老与现代奇妙地缠绕在一起。在《英国个人主义的起源》中,关于英国个人主义的起源问题,麦克法兰并未给出一个确定的答案,但他动摇并破坏了社会发展的革命史观,以及与此息息相关的进化论思维。这是一篇战斗的宣言,也是呼吁我们重新理解历史与文明的呐喊。

革命与历史

《资本主义的文化》出版于1987年。在《英国个人主义的起源》成书之后的十年里,麦克法兰持续写作了一系列文章,以回应这本书引发的热烈争论。这些文章要么更凝练也因此更清晰地复述了《英国个人主义的起源》中的论题,要么在对批评的回应中更深入地拓展了它的论题,并试图提出一个更富解释力的分析框架。《资本主义的文化》便是作者对这些文章加以精心编选形成的合集。所以,《资本主义的文化》与《英国个人主义的起源》之间具有明显的承继关系,但又大大拓展了后者的研究,在一个更加广泛的视域中凸显了英格兰的独特性。例如,《英国个人主义的起源》未曾涉及暴力论题,但麦克法兰在1977至1981年间重点关注了英格兰历史上的社会治安问题,以期窥见英国政治与法律上的独特之处,并在1981年出版了《正义与马雷的啤酒:十七世纪英格兰的法律与无序》。《资本主义的文化》的第三章“暴力”便凝结了他在这一阶段取得的研究成果。

麦克法兰著《正义与马雷的啤酒:十七世纪英格兰的法律与无序》

什么是资本主义的文化呢?实际上,这个书名暗示了,麦克法兰在这十年间开拓出的新维度。麦克法兰在“前言”中解释了书名的来历。他指出,“文化”具有两个层面的内涵。首先,在人类学意义上,“我们可以把文化定义为心智与身体反应及活动的总和”(14页)。就此而言,“这本书分析了资本主义的文化体系,分析了它的心智、道德与情感结构”(同前)。文化的这层含义指向的是“自然”“邪恶”“爱情”三章。据作者自陈,在《英国个人主义的起源》出版后,有评论指出,他应该联系“心智、道德与情感”对此论题进行探讨。他所受的人类学训练也让他对社会、经济、法律的文化维度具有持久的兴趣。在一些机缘之下,他就写作了上述三篇文章,最终构成这本书的一个单元。另外,文化还有“生长、培育、发展”之意。所以,书名的另一重含义在于“资本主义的生长”。亦即,在这本书中,作者致力于阐明“它(资本主义)以何种方式跨越漫长的世纪,在这个岛上定居、成长,并获得繁荣与发展”(同前)。在《英国个人主义的起源》中,麦克法兰借书名提出了问题,但他最终未能对之做出解释。麦克法兰对此缺憾有充分的自觉。针对读者提出的批评,在后续数年当中,他一直在努力追寻这一问题的答案。“革命”与“资本主义”这两章就是他对部分答案的呈现。

“资本主义文化”的双重含义似乎表明:在坚持拒绝革命史观的同时,他也试图与韦伯和马克思实现一定程度的和解。或言之,相比起《英国个人主义的起源》,他开始在一个更加宽阔的视域中思考资本主义。资本主义不仅植根于一套个人主义的所有权体系和经济社会秩序,还需要特定的文化土壤和政治法律制度。韦伯说得不错,新教伦理与资本主义精神之间具有亲缘性。但是,在英国,资本主义精神源于古老的文化传统和伦理习俗,而非新教革命的创造。“清教主义不是资本主义的原因,但它给予更加古老、更加深刻之趋势一种必要的保护。它是一种提供可行性条件的力量。”(245页)我们可以认为:在“自然”“邪恶”“爱情”三个章节中,麦克法兰试图与韦伯展开对话,从英格兰的文化与习俗中,从英格兰人的“心智、道德与情感”中发掘资本主义精神。麦克法兰将此文化传统追溯至比宗教改革早得多的年代,甚至追溯至日耳曼人的古老习俗(147页)。

另一方面,为了找到英国个人主义的源头,他也调整了论辩策略,放弃了只具有批判和破坏力量的战斗姿态。关于资本主义社会的性质与条件,他接受了韦伯与马克思的相关论述,试图以此为起点,分析英格兰成为“资本主义家乡”的原因。关于资本主义为何浮现,他梳理了马克思与韦伯的分析,接受马克思关于“资本主义社会的经济结构从封建社会的经济结构中生长出来”的观点(244页),以及韦伯“现代资本主义只有在理性国家才会变得繁荣”的观点(247页)。麦克法兰着力证明:尽管如此,英格兰依旧与众不同。如果我们认可中世纪的英格兰是一个封建主义社会,那么,英格兰的封建主义也极其独特,正是这种独特性孕育了英格兰的资本主义。

麦克法兰援引梅特兰关于封建社会的权威论述,以之作为“关于封建主义的最终描述”。这样,他就有了思考英格兰封建主义的准绳和尺度。梅特兰认为,封建主义不只是一个土地持有体系,也是一个统治体系。封地、采邑(fief)或领地(fee)是“国王用自己的地产做成的土地礼物,是在一个特殊的效忠义务下出现的受让方……为了表达因此创造的权利,人们就发展出了一系列技术性术语:受益人或封臣持有领主(授予者)的土地——A保有B的土地(A tenet terram de B)。如其表明的那样,完整的土地所有权(dominium)就在A与B之间分裂开来;或者,再一次,封臣可能会同意,部分土地由另一人持有,土地所有权就在A、B和C之间分裂开来,如此以至无穷”(257页)。

在一般情况下,封建社会存在一种“政治与法律的去中心化状态”,军事、政治、法律与经济权力都熔铸在同一个授权铁链下。在这个意义上,封建社会是一个“前国家社会”,缺乏韦伯所谓的中央集权的“理性国家”。在一般情况下,封建社会也如马克思所描述的那般,是一个缺乏流动的、大体自给自足的“农民”社会。然而,英格兰在很早的时候就是一个“真正统一的国家”。在英格兰,所有土地最终都持有在国王手中,任何臣民都不能对之拥有完全的所有权(263页)。在英格兰,“人们只能向国王提供军事服务”,私人的战争从来不合法。一个人如果为了领主与国王作战,他就不是在恪尽封建义务,而是在谋逆叛乱。国王不仅有一支备选的军队,使之免于过度依赖封臣;而且,英格兰的税收也并非封建化,国王可以向国民征税。另外,在决策建议方面,撒克逊国王顾问议事会的传统从未丧失;国王也没有被迫将司法权授予贵族,司法也从未彻底封建化。麦克法兰以布洛赫的方式总结道:英格兰是最完全的封建社会,因为一切土地的保有都是封建式的;但是,英格兰并非普通的封建社会,而是一种高度中央集权化的,或是有缺陷的封建社会(264-265页)。马克思、韦伯将英格兰视作资本主义的摇篮,这一独特的政治经济体系则很有可能是那躺在摇篮中的婴儿。

通过分析中世纪英格兰的封建主义特征,麦克法兰进一步凸显了英格兰的独特性和历史的连续性。资本主义最先在英国诞生,这并非革命的结果,而是“具有变化之连续性”的体现。这就好像“一棵树并未从小橡树长成巨大的山毛榉,所以它仍为一棵橡树。但是,小橡树和大橡树在许多方面都颇为不同”(237页)。在世界史的意义上,英格兰之所以变成一种改变世界的革命性力量,不是因为它经历了一场革命,恰恰是因为它没有经历革命。

资本主义与《人的堕落》

《资本主义的文化》英文版封面

《资本主义的文化》也有一幅封面画。画的名字叫《人的堕落》(Fall of Man),那是一幅选自《圣阿尔班诗歌集》(St Albans Psalter)的插图。它描绘了亚当、夏娃受蛇的引诱,在伊甸园偷吃智慧果的场景。在麦克法兰看来,这幅画在很大程度上刻画了英格兰人的道德世界。“令人讽刺的是,天堂奠基于地狱,地狱也奠基于天堂,欲望之蛇支撑起善与恶的知识树。或者,换种方式来说,蛇就是树。通过那棵树,它就导致了最高的混淆,从而无力区分善恶。当有人品尝了它的果实,人们就会发现,与其说它包含了让人明辨善恶的新知识,不如说它包含的是一种致死的知识,即人们不可能区分善恶。”(180页)英格兰是一个贸易民族,英格兰人秉持一种相对的和模糊的道德观念,其道德世界是一个灰色的世界,“那里的善与恶可以互相转换,那里不可能有确定性和绝对的道德标准,那里的事物并非黑白分明”(《现代世界的诞生》,310页)。麦克法兰对英国道德观的论述仿佛凸显了商业与道德之间的张力,似乎也暗示着某种隐忧、一种更深刻的文明关怀。

如果麦克法兰所言非虚,现代化意味着英格兰化;那么,对任何国家来说,无论它是主动追求现代化,还是被动接受现代化,它在享受富强的同时也要忍受文明的阵痛。因为,现代化不是进化,而是文明的替代与战争。在清华讲座的最后,麦克法兰说了一番意味深长的话。“英格兰和英国或许已成既往,然而它们也是未来”(同前,359页)。无论我们对未来怀有何种构想,能够做出何种选择,在回顾这条通往现代世界的英格兰道路时,我们都能有所启迪。